Maladies osseuses constitutionnelles

31/10/25 06:17

Fondamentaux du diagnostic radiologique d’une MOC

1. Introduction

Les maladies osseuses constitutionnelles (MOC) sont des maladies rares, responsables de tableaux cliniques divers et variés et de handicaps potentiellement sévères et reposent sur une grande hétérogénéité

génétique. Leur extrême variabilité clinique fait que leur diagnostic peut se faire de la période fœtale à l’âge adulte. Leur incidence est estimée à 1/104 pour les moins rares à 1/106 voire 1/107 pour certaines d’entre elles. La Classification internationale de 2015 recense plus de 430 maladies différentes dont les bases moléculaires sont maintenant connues pour la plupart avec plus de 360 gènes identifiés. La prise en charge des patients porteurs de MOC est au mieux assurée dans le cadre de la filière "Maladies Rares" avec centre de référence et centres de compétence ; la prise en charge est pluridisciplinaire et doit être envisagée tout au long de la vie. Une meilleure connaissance des MOC et certaines avancées thérapeutiques portant à la fois sur les conséquences mais aussi sur les processus de l’affection elle-même en modifient l’évolution.

Malgré les progrès spectaculaires des analyses génétiques, des Big Data et de l’intelligence artificielle, le temps n’est pas encore tout à fait là d’un « Séquencez d’abord, réfléchissez ensuite ». L’imagerie garde à la fin de cette décennie une place fondamentale aussi bien à la phase diagnostique que lors du suivi. Le rôle du radiologue ne doit pas se limiter à celui d’un observateur passif qui souvent « manque » le diagnostic ou à celui d’un entomologiste à la recherche de la bête rare mais à celui d’un guetteur ou d’un lanceur d’alerte à la phase initiale et d’un acteur éclairé lors de la surveillance du patient. Le radiologue doit savoir proposer les moyens adaptés selon les circonstances (clichés simples, système EOS, tomodensitométrie, IRM, analyse de la densité minérale osseuse), respecter les recommandations lorsqu’elles existent (protocole d’examens, calendriers de suivi), connaître les ouvrages de référence et savoir travailler en réseau.

Seront envisagés la présentation de la classification internationale, les circonstances cliniques du diagnostic, les protocoles d’exploration en imagerie et les bases de lecture radiologique.

2. Classification Internationale des MOC

La Classification internationale des MOC regroupe les affections congénitales ou héréditaires responsables d’une dysplasie squelettique (atteinte généralisée plus ou moins sévère), de troubles métaboliques osseux, de dysostose (atteinte focale de développement plus ou moins étendue, isolée ou non) ou de syndromes malformatifs ou réductionnels. Elle revêt une importance fondamentale dans la compréhension des corrélations génotype-phénotype.

Les 436 affections sont réparties en 42 groupes soit

- par identité de défaut d’un simple gène (FGRF3, COL2A1, par exemple)

- identité fonctionnelle d’un groupe de gènes en cause (troubles de la sulfatation, par exemple)

- phénotype particulier (luxations multiples, par exemple)

- localisation commune (dysplasies acroméliques, par exemple), soit par leur aspect radiologique commun (os graciles, par exemple).

Au sein d’un même groupe, peuvent cohabiter des affections d’une sévérité extrêmement variable : par exemple, dans le groupe des collagénopathies de type 2, forme létale de l’achondrogénèse de type 2 et syndrome de Stickler de type 1 avec myopie et douleurs articulaires. La classification de 2015 est la 9ème édition et répertorie plus de 360 gènes identifiés. Une prochaine mise à jour ne va pas modifier de façon sensible les affections et les groupes mais va enrichir la liste des gènes en cause.

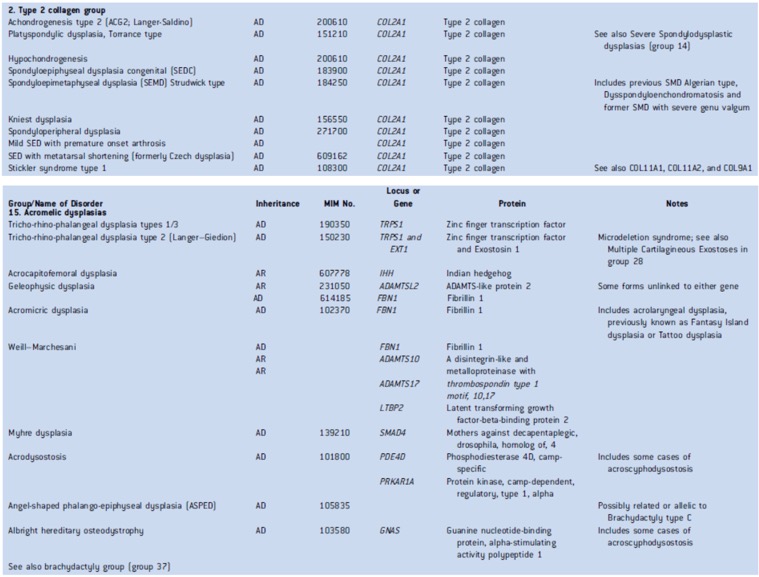

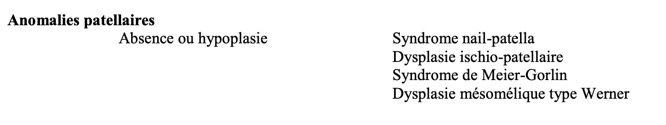

Sont reproduits ci-après, à titre d’exemple, deux groupes de la Classification.

Extraits de la Classification internationale : groupe 2 des collagénopathies de type 2 et groupe 15 des dysplasies acroméliques

3. Circonstances cliniques du diagnostic de MOC

Une MOC peut être diagnostiquée de la période fœtale à l’âge adulte.

o In utero, le point d’appel échographique le plus fréquent est la micromélie.

La micromélie peut être :

- extrême et précoce dans la plupart des chondrodysplasies létales (achondrogénèses, nanisme thanatophore, forme sévère d’ostéogénèse imparfaite, forme sévère des ciliopathies à expression squelettique, atélostéogénèses, nanismes létaux platispondyliques, chondrodysplasies avec condensation squelettique,…

-moins marquée de l’ordre d’un décalage de 5SA par rapport au terme (achondroplasie, par exemple) ; dans ce cas-ci, le diagnostic différentiel se pose avec les anomalies chromosomiques et les retards de croissance intra-utérins de causes diverses. D’autres signes d’appel comme une incurvation des os longs, une discordance entre pole céphalique de grand volume et raccourcissement des os longs, un thorax étroit, des anomalies cranio-faciales, des anomalies du rachis et des ceintures, des calcifications inappropriées de la matrice cartilagineuse peuvent être rencontrés. La prise en charge de telles situations doit être assurée par un CPDPN et s’appuyer au mieux sur la filière "Maladies Rares".

o Durant la période néonatale, diagnostiquer une MOC est devenu une éventualité plus rare. Néanmoins, en cas d’absence de suivi prénatal ou en raison d’une forme atypique, des signes d’appel comme une dysmorphie, une petite taille, une détresse respiratoire peuvent s’observer.

o Durant l’enfance, ou plus tardivement, les signes cliniques d’appel sont divers :

- petite taille, harmonieuse ou avec disproportions (acromicrie, micromélie segmentaire, macroskélie)

- dysmorphie faciale

- incurvations des membres

- rachidiennes

- fractures

- douleurs osseuses ou articulaires.

Il peut s’agir d’une découverte radiologique en particulier dans les anomalies de transparence osseuse. Une MOC peut également être découverte par recherche dans la fratrie d’un patient atteint ou fortuitement devant une image radiologique sur un cliché réalisé pour une autre raison.

Plus rarement, c’est la présence d’autres anomalies, hématologiques, ORL, cardiaques, viscérales qui fait rechercher une association syndromique.

o Ce n’est parfois qu’à l’âge adulte que la question peut se poser devant des signes squelettiques ou extra-squelettiques.

Les MOC les plus fréquentes sont

- l’ostéogénèse imparfaite,

- l’achondroplasie et l’hypochondroplasie

- la dyschondrostéose

- la dysplasie fibreuse des os

- la maladie des exostoses multiples

Dans le cadre d’un bilan de petite taille, souvent demandé par les endocrinologues pédiatres, 1/3 montre 1 MOC. La répartition des anomalies par ordre de fréquence est la suivante :

- dyschondrostéose

- hypochondroplasie

- dysplasie polyépiphysaire

- dysplasie métaphysaire de type Schmid

- dysplasie spondyloépiphysaire tardive

- brachyolmie et brachydactylie isolée

o Dans de nombreuses situations, la maladie n’est pas reconnue ; nombre de patients de petite taille mal explorés, de scolioses sévères, d’ostéochondrites, d’arthrose précoce, de problèmes ORL récidivants sont de réelles MOC sans diagnostic et sans prise en charge adaptée.

4. Moyens d’exploration

Ils dépendent de la période à laquelle la suspicion de MOC se pose.

o In utero, l’échographie est le maitre–examen aussi bien de dépistage que de diagnostic. L’examen TDM du squelette fœtal, réalisé après 25 SA et selon un protocole rigoureux par une équipe spécialisée (cf. chapitre TDM du squelette fœtal) est un complément souvent indispensable.

o En cas de mort fœtale in utero ou d’interruption médicale de grossesse pour MOC, une exploration radiologique simple du fœtus en totalité, de face et de profil, avec éventuellement des clichés centrés sur une zone d’intérêt, est une phase-clé du diagnostic, partie intégrante de l’examen fœto-pathologique. Il n’y a pas de preuve que la tomodensitométrie puisse remplacer les clichés simples. En complément, cet examen paraît néanmoins utile dans certaines situations pour analyser des structures comme la base du crane, les vertèbres ou le bassin.

o Durant la période néonatale et chez le nourrisson, l’idéal est de réaliser un hémi-squelette appendiculaire de face, un thorax de face et un rachis en totalité de face et de profil. L’exploration du crâne est à discuter au cas par cas.

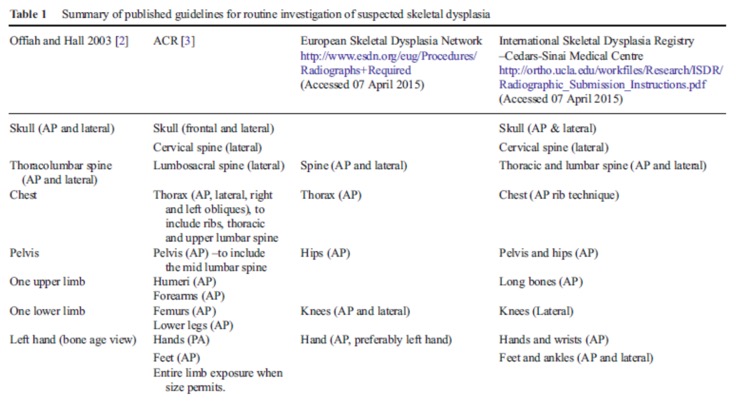

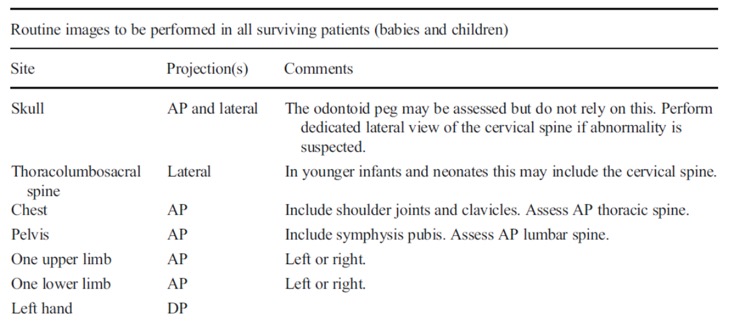

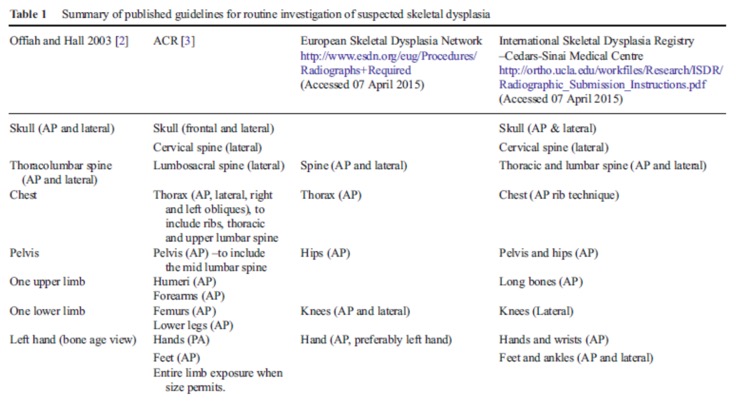

o Durant l’enfance et l’adolescence, les protocoles d’exploration initiale varient suivant les recommandations publiées. Le tableau suivant résume les données de la littérature jusqu’en 2015.

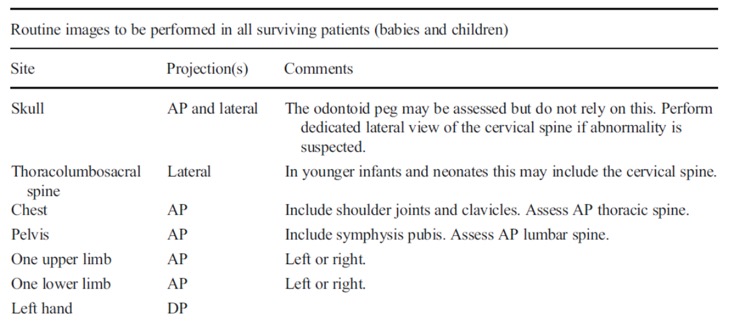

Une exploration radiologique initiale incomplète obère la possibilité d’un diagnostic dans plus de la moitié des cas. Les recommandations de 2015 du Skeletal Dysplasia Group for Teaching and Research sont présentées dans le tableau suivant.

Notre attitude est proche de cette recommandation :

Bilan radiographique de base

- Thorax Face

- Rachis lombaire + bassin Face

- Rachis (thoraco) lombaire Profil

- MS gauche Face (AP)

- Coude gauche Profil si âge > 8 ans ou suspicion luxation

- Main gauche Face (PA)

- Genou gauche Face dans tous les cas +Profil si âge > 3 ans

Rx complémentaires

- Crâne Face et Profil selon tableau clinique

- Si anomalies asymétriques, exploration bilatérale

- Si autres anomalies focales suspectées, clichés dédiés

Recommandations

- Qualité optimale : incidences, paramètres d’exposition

- Radioprotection (protège-gonade chez garçon sans masquer le bassin, bons clichés d’emblée) - Vecteur de l’image : CD, DICOM (proscrire la reprographie papier)

- Le patient ne doit quitter le service de radiologie qu’une fois l’exploration validée par un radiologue senior

o L’exploration du rachis appelle un développement particulier.

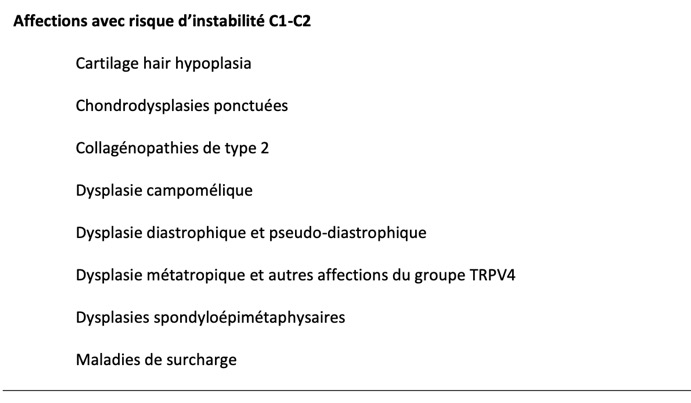

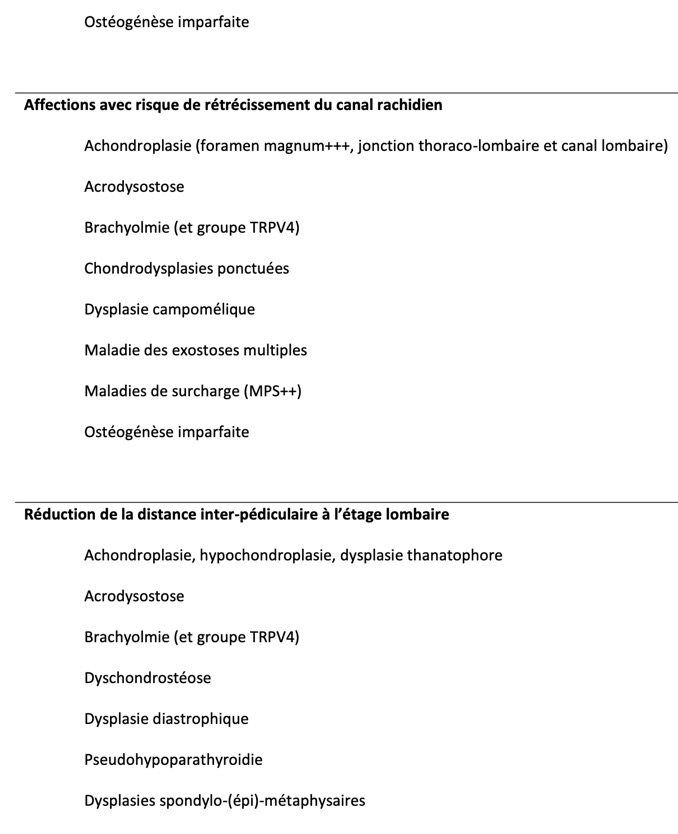

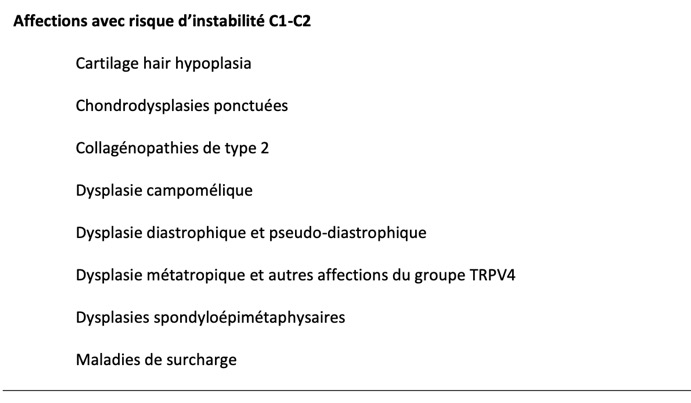

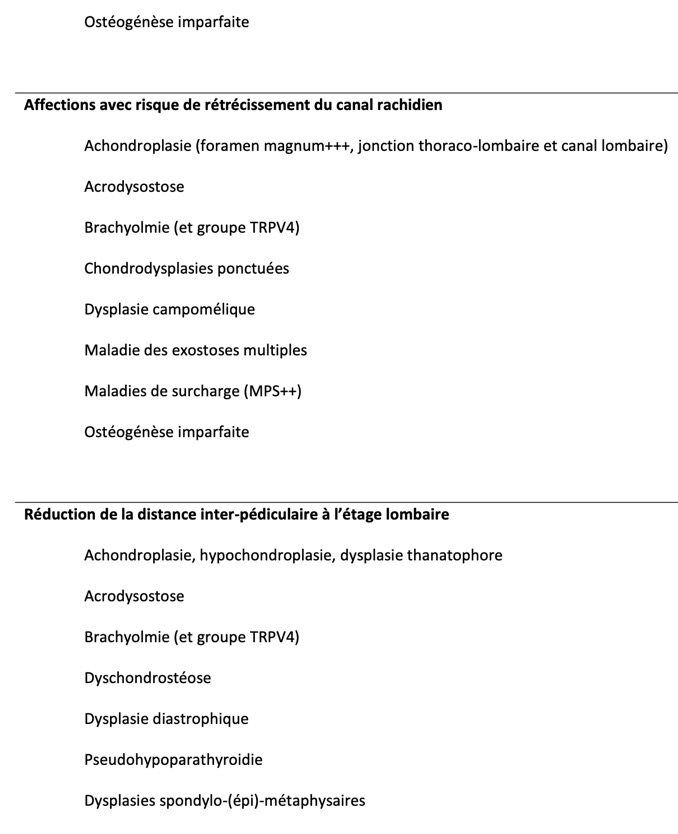

L’analyse statique du rachis, s’il existe une déformation clinique, est au mieux réalisée dès que l’orthostatisme immobile est possible par une exploration par système EOS ; et ce d’autant plus qu’un suivi est à envisager. L’exploration du rachis cervical est indiquée dans les situations de possible instabilité C1-C2 ou de rétrécissement du foramen ou du canal cervical (cf. infra).

Est-il utile de réaliser des clichés centrés dont la qualité n’est pas toujours optimale ou passer d’emblée à l’IRM ? L’IRM du rachis fait partie du bilan initial précoce recommandé de l’achondroplasie.

La réalisation d’acquisitions dynamiques même sous sédation est préconisée par certains auteurs.

L’IRM est également utile dans l’exploration de l’ensemble du canal rachidien.

Soulignons que l’anatomie précise des corps vertébraux (recherche de fusion, par exemple) est mieux analysée par TDM localisée, ciblée par une IRM préalable.

o Dans certaines situations, l’exploration radiologique de la fratrie et des ascendants peut être utile au diagnostic mais n’est pas recommandée en routine.

o L’étude de la minéralisation repose sur l’analyse approximative des clichés simples et de façon quantitative par la réalisation d’une ostéodensitométrie par absorptiométrie biphotonique ou par TDM quantitative en sachant que les normes avant l’âge de 5 ans sont imprécises.

5. Plan d’analyse de l’exploration radiologique d’une MOC

Le manque d’expérience rend l’approche radiologique des MOC parfois déroutante et souvent peu attractive. Il convient d’être simple et se préparer à l’utilisation des algorithmes d’intelligence artificielle.

Plusieurs façons d’aborder le problème ont été proposées et sont synergiques ; elles reposent, au risque d’être simplistes et incomplètes, sur l’analyse d’éléments séméiologiques élémentaires. Il s’agit de la méthode des « 3M » proposée par G. KALIFA, de la méthode « pas à pas » de R. LACHMAN et de la méthode « ABCD » de A. OFFIAH et C. HALL.

A. La méthode des « 3M »

- Morphologie et modelage

- Minéralisation

- Maturation

La plupart des MOC s’accompagnent d’une anomalie morphologique ou d’un trouble du modelage, parfois d’une anomalie de la minéralisation et/ou de la maturation osseuse. L’analyse morphologique s’attache à

reconnaitre un modelage anormal et en préciser son siège (diaphysaire, métaphysaire ou épiphysaire pour les os longs, ceintures, rachis et pole céphalique) et à identifier les variantes de la normale. Les anomalies de minéralisation ne sont de diagnostic facile que les cas extrêmes ; par exemple, une ostéocondensation peut être physiologique chez le nouveau-né ou être simulée par des paramètres d’exposition inadaptés. Certaines MOC s’accompagnent d’une avance de la maturation osseuse et souvent d’un retard (Cf. infra). L’application des méthodes habituelles comme l’atlas de Greulich et Pyle pour la main et le poignet, l’atlas de Pyle et Hoerr pour le genou, la méthode de Sauvegrain et Nahum pour le coude peut être gênée en cas d’altérations morphologiques ; il est bon d’avoir des repères simples (noyau fémoral proximal à 4 mois, patella à 3 ans chez la fille, 4 ans chez le garçon, etc).

2. La méthode « pas à pas »

- Etape 1 : Disproportion ?

- Etape 2 : Ossification métaphyso-épiphysaire

- Etape 3 : Différencier le normal du pathologique

Selon cette méthode, la première étape consiste, en complément de l’examen clinique, à déterminer s’il existe une disproportion entre les différents segments d’un membre. L’on parle ainsi d’atteinte rhizomélique si le raccourcissement touche le segment proximal, d’atteinte mésomélique pour le segment intermédiaire, d’atteinte acromélique pour le segment distal ; la combinaison d’un raccourcissement intermédiaire et distal consiste en une atteinte acro-mésomélique. Le raccourcissement clinique du tronc conduit à rechercher une platispondylie étagée.

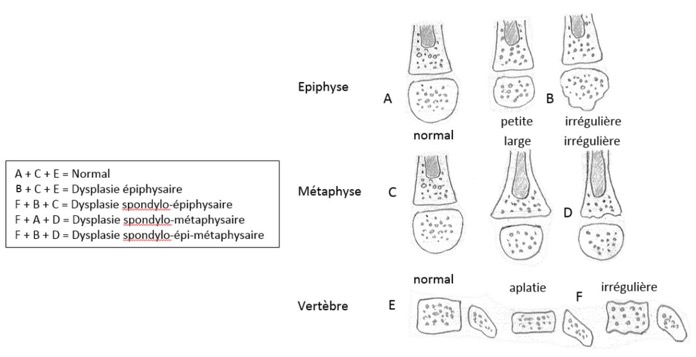

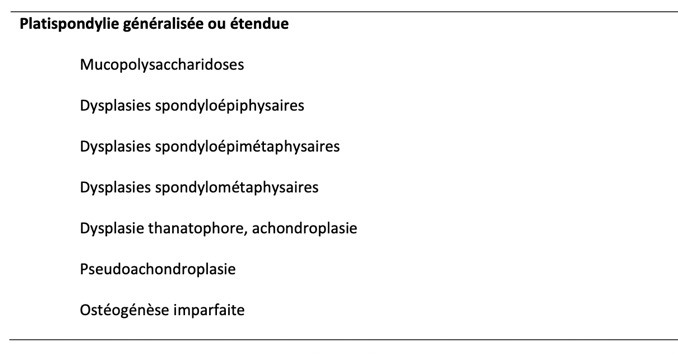

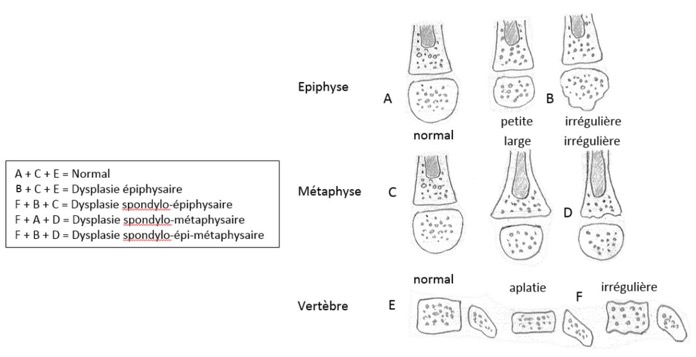

La deuxième étape consiste à l’évaluation de l’ossification métaphyso-épiphysaire. La connaissance de la maturation épiphysaire pour l’âge est déterminante comme dans la méthode précédente ; si le noyau épiphysaire est petit et/ou irrégulier, l’hypothèse de dysplasie épiphysaire peut être retenue. Une métaphyse large, évasée et/ou irrégulière oriente vers une dysplasie métaphysaire. Un trouble de modelage touchant de façon préférentielle la diaphyse fait parler de dysplasie diaphysaire. La combinaison de ces anomalies et leur association à une atteinte vertébrale (platispondylie, autre anomalie de forme du corps vertébral) conduit à la terminologie de dysplasie spondylo-épiphysaire, de dysplasie spondylo-métaphysaire ou de dysplasie spondylo-épi-métaphysaire. Cette distinction un peu schématique est un bon élément d’orientation diagnostique (cf. schéma infra).

La troisième étape, peut-être la plus difficile dans les formes frustes, est de différencier les variantes de la normale d’une réelle situation pathologique.

3. La méthode des « ABCD »

A – Localisation Anatomique

B – « Bones »=> les 5 « S »

C – Complications

D – Dead (fœtus avec MOC létale)

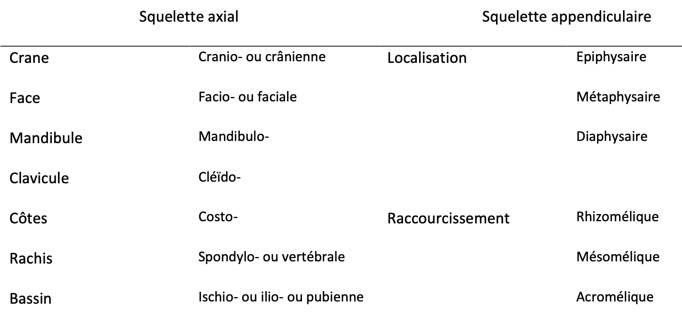

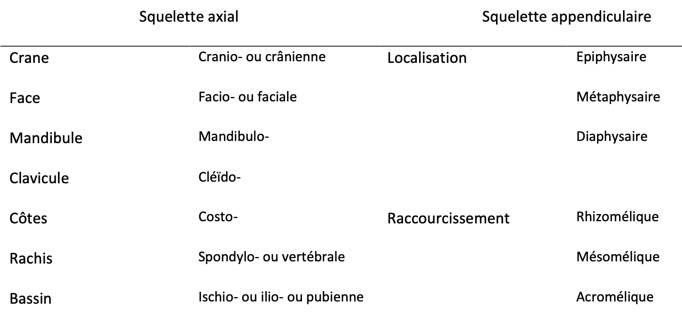

- Le A correspond à la localisation anatomique préférentielle ou multiple. Comme vu précédemment, cette description anatomique est essentielle à l’orientation diagnostique. Le tableau suivant résume la terminologie selon la localisation de l’anomalie.

- Le B correspond à « Bones ». Sous la lettre « B » se décline un autre moyen mnémotechnique, la règle des

5 « S » pour l’analyse des pièces osseuses.

- Structure – Cet item fait référence à la structure de l’os et ses perturbations, comme par exemple, l’existence de lésions pseudotumorales (exostose, enchondrome) ou de zones ostéocondensantes plus ou moins organisées.

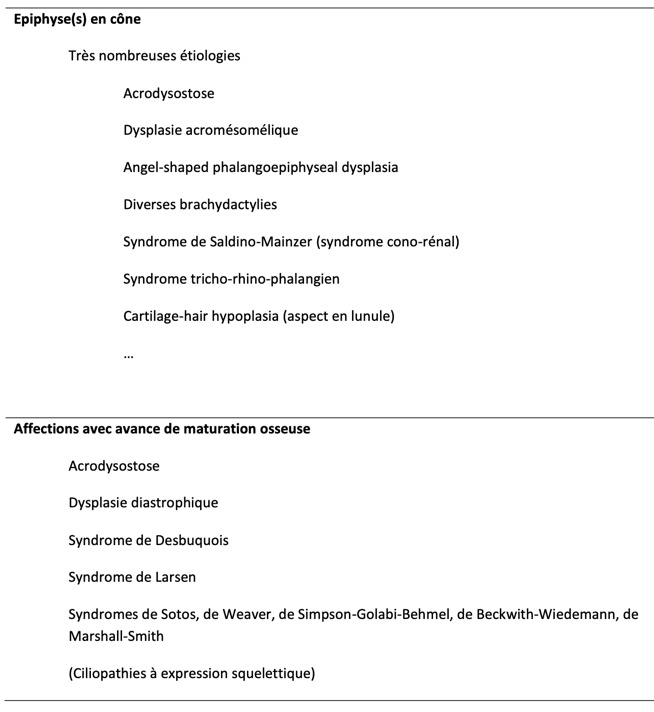

- Shape pour forme – Certaines altérations de forme peuvent être très évocatrices d’un diagnostic ou d’un groupe de diagnostics (épiphyses en cône, effilement proximal des métacarpiens, déformation proximale des fémurs, par exemple).

- Size pour taille – Ce terme sous –entend l’appréciation absolue ou relative de la taille des structures osseuses, ainsi une pièce squelettique pourra être décrite comme haute ou aplatie (vertèbre), courte ou longue, large ou gracile, par exemple.

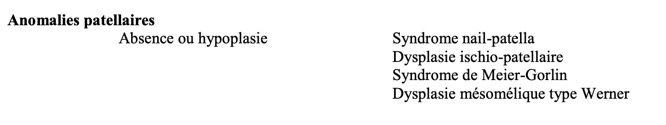

- Sum pour numération – Sous ce terme sont regroupées les anomalies par excès ou par défaut des pièces osseuses, les fusions ou les absences.

- Small parts pour tissus mous – afin de ne pas oublier d’analyser les tissus mous : calcifications, absence ou excès de graisse. Par extension, cet item fait référence aux rapports articulaires (contractures, luxations).

- Le C correspond au terme de Complications. Il peut s’agir de situations variées comme, par exemple, une fracture dans l’ostéogénèse imparfaite, une compression nerveuse dans l’achondroplasie, une scoliose évolutive dans la dysplasie campomélique… Ce terme s’applique aussi aux complications des éventuels traitements.

- Le D pour « Dead » concerne les MOC létales in utéro.

3.1. Analyse selon le site anatomique

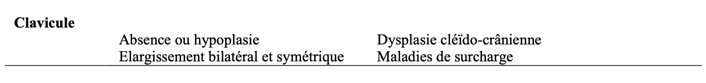

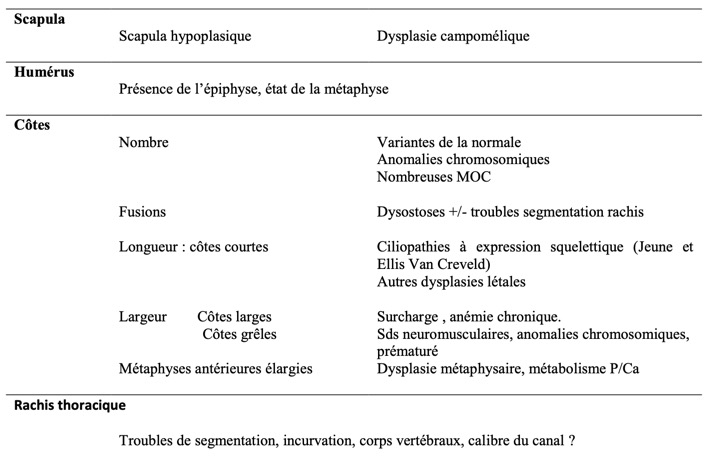

L’exploration radiologique des différentes régions selon le protocole initial recommandé doit rechercher les signes évocateurs d’une MOC. Sont proposés des points d’accroche et quelques étiologies sans aucune exhaustivité.

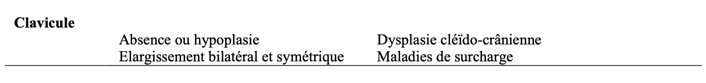

o Cliché du thorax de face

Des informations très utiles sont apportées par l’analyse des pièces squelettiques visibles sur le cliché du thorax de face.

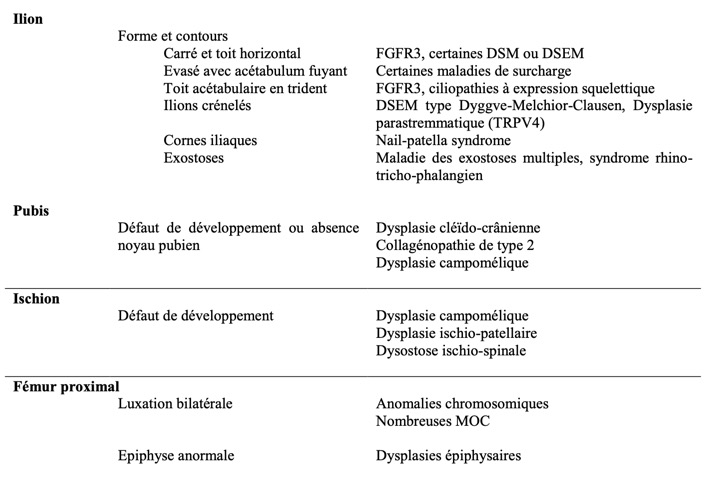

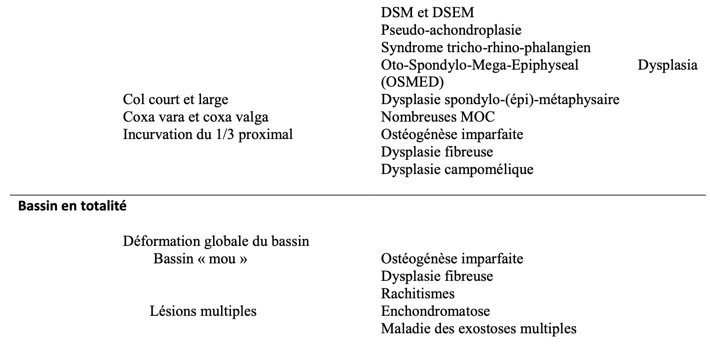

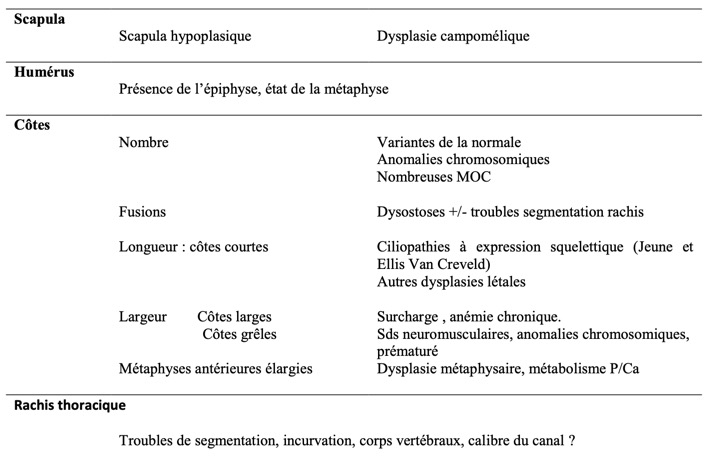

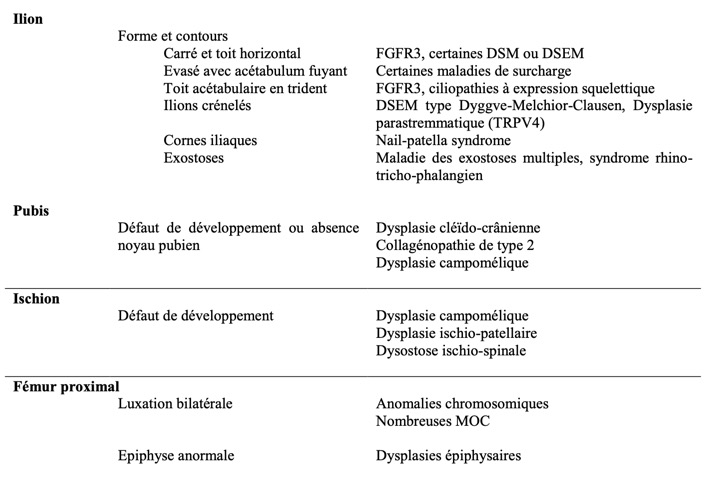

o Cliché du bassin de face

L’os coxal est riche en zones métaphysaire- ou épiphysaire-équivalents et est très fréquemment altéré dans les MOC. L’extrémité proximale des fémurs et le sacrum sont également des zones d’intérêt.

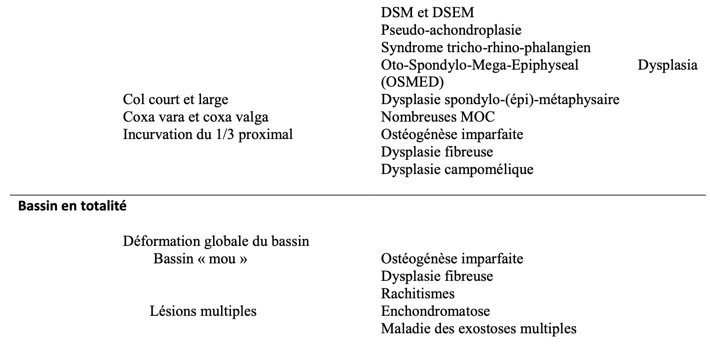

o Clichés du rachis

L’analyse des clichés du rachis est déterminante qu’il y ait ou non des signes cliniques. L’exploration de base comporte au moins une vue de face sur le rachis thoracique et deux incidences orthogonales sur le rachis lombaire. Rappelons le questionnement sur l’exploration du rachis cervical et le passage d’emblée à l’IRM si suspicion clinique d’une atteinte potentielle.

L’appréciation même en l’absence de clichés statiques de l’existence ou non d’une anomalie de courbure est la première étape, suivie de la recherche de troubles de segmentation.

A l’étage lombaire, sur une incidence de face, la vertèbre normale est rectangulaire avec discrète incurvation du mur latéral, les pédicules affleurent les limites du corps vertébral, la distance inter-pédiculaireaugmente dans le sens cranio-caudal quel que soit l’âge. Sur une incidence de profil, le corps vertébral est globalement rectangulaire aussi, avec une discrète incurvation médiane du mur postérieur et des plateaux qui sont réguliers, sa hauteur est toujours supérieure au double de l’espace intervertébral ; à l’étage T12-L1-L2, surtout chez le jeune enfant, une encoche du coin supéro-antérieur est possible sans que ce soit pathologique. Tout écart à cette description fait poser la question de l’existence d’une dysplasie vertébrale.

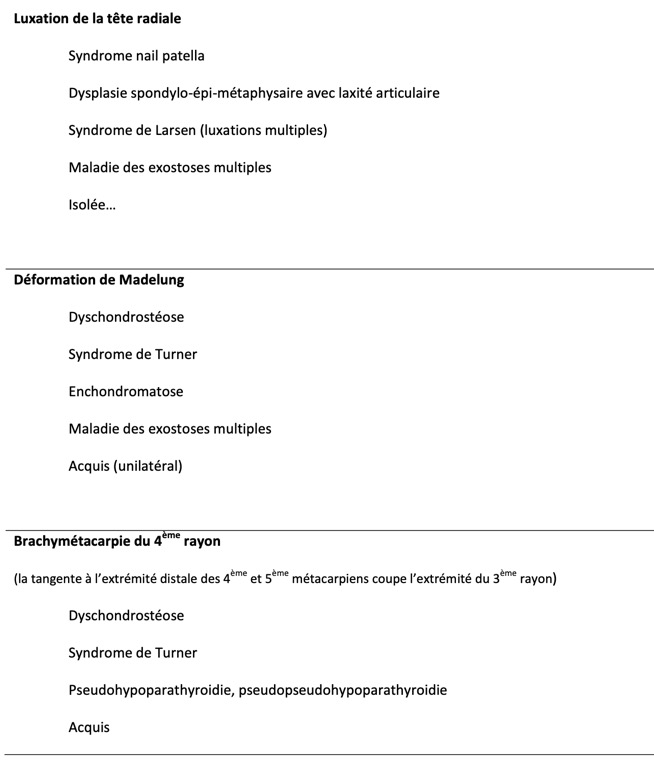

o Clichés du membre supérieur

La comparaison des clichés de face de l’humérus et de l’avant-bras permet de détecter un raccourcissement segmentaire (rapport bras/avant-bras 1,1-1,2). Le cliché de profil du coude renseigne au-delà de 9 ans sur la maturation et est indispensable au diagnostic d’une luxation de la tête radiale qui est un bon signe d’orientation de certaines MOC (cf. infra). La recherche d’une déformation de Madelung et d’un radius incurvé est un temps important dans le cadre du bilan radiologique de petite taille ; dans ce cas, la partie médiale de l’épiphyse radiale distale est très hypoplasique et l’angle carpien fermé. L’analyse de la main et du poignet de face est également un temps fondamental : évaluation de la maturation osseuse selon Greulich et Pyle (en sachant que la plupart des MOC s’accompagnent d’un retard), morphologie, numération et longueur des métacarpiens et des phalanges, recherche d’épiphyses en cône, d’une fusion carpienne, aspect de la minéralisation (front métaphysaire radial distal, corticale et spongieux des métacarpiens et des phalanges). L’aspect effilé de la base des métacarpiens se rencontre dans la plupart des maladies de surcharge.

o Clichés du genou

Les clichés du genou (gauche) de face et de profil (après 3 ans) représentent le dernier point du bilan radiologique initial « de base ». Ils renseignent sur l’aspect des diaphyses du fémur et des os de la jambe (épaisseur de la corticale, modelage), leurs métaphyses et leurs épiphyses. La métaphyse du fémur et celle du tibia présentent une double incurvation régulière sur l’incidence de face et leur charge calcique est harmonieusement répartie. Les variantes de la normale sont fréquentes : becs métaphysaires, front d’ossification de la chondro-épiphyse fémorale parfois crénelé, par exemple. La maturation du genou peut être appréciée par la méthode de Pyle et Hoerr. La plupart des MOC altèrent à des degrés divers, la morphologie du genou (achondroplasie, dysplasies polyépiphysaires, dysplasies spondylo-épiphysaires, spondylo-métaphysaires et spondylo-épi-métaphysaires. Le cliché de profil renseigne sur la patella. La réalisation lors du bilan initial de clichés en totalité des membres inférieurs ne se justifie qu’en présence d’une anomalie évidente des axes.

4. Au terme de cette analyse

Quelle que soit la ou les méthodes choisies de lecture qui, rappelons-le, sont complémentaires, le radiologue doit proposer un diagnostic ou une gamme diagnostique, savoir déjouer les diagnostics différentiels (variantes de la normale, pathologie acquise) ou reconnaitre ses propres limites.

Il est important de se rappeler que les tableaux radiologiques sont évolutifs: certains signes peuvent disparaitre avec la croissance et la maturation, comme par exemple les calcifications dans les chondrodysplasies ponctuées, dans d'autres cas, avec le temps, les signes deviennent plus nets. Il faut savoir renouveler l'exploration radiologique quelques semestres après en cas de doute.

5. Conclusion

Nul ne peut avoir la prétention de connaître l'ensemble des MOC. En revanche, tous les radiologues et en particulier les radiopédiatres doivent connaitre les signes élémentaires et surtout les moyens permettant de les découvrir afin de ne pas "manquer" le cadre diagnostique.

Rappelons la nécessité d’obtenir des clichés de qualité optimale et d’explorer TOUTES les zones-clés. Il faut savoir travailler en réseau (par exemple Goupe MOC de la SFIPP) et se rapprocher des Centres de compétence et du Centre de référence de la filière Maladies Rares - MOC.

A ce prix, la prise en charge optimale des patients peut être assurée.

1. Introduction

Les maladies osseuses constitutionnelles (MOC) sont des maladies rares, responsables de tableaux cliniques divers et variés et de handicaps potentiellement sévères et reposent sur une grande hétérogénéité

génétique. Leur extrême variabilité clinique fait que leur diagnostic peut se faire de la période fœtale à l’âge adulte. Leur incidence est estimée à 1/104 pour les moins rares à 1/106 voire 1/107 pour certaines d’entre elles. La Classification internationale de 2015 recense plus de 430 maladies différentes dont les bases moléculaires sont maintenant connues pour la plupart avec plus de 360 gènes identifiés. La prise en charge des patients porteurs de MOC est au mieux assurée dans le cadre de la filière "Maladies Rares" avec centre de référence et centres de compétence ; la prise en charge est pluridisciplinaire et doit être envisagée tout au long de la vie. Une meilleure connaissance des MOC et certaines avancées thérapeutiques portant à la fois sur les conséquences mais aussi sur les processus de l’affection elle-même en modifient l’évolution.

Malgré les progrès spectaculaires des analyses génétiques, des Big Data et de l’intelligence artificielle, le temps n’est pas encore tout à fait là d’un « Séquencez d’abord, réfléchissez ensuite ». L’imagerie garde à la fin de cette décennie une place fondamentale aussi bien à la phase diagnostique que lors du suivi. Le rôle du radiologue ne doit pas se limiter à celui d’un observateur passif qui souvent « manque » le diagnostic ou à celui d’un entomologiste à la recherche de la bête rare mais à celui d’un guetteur ou d’un lanceur d’alerte à la phase initiale et d’un acteur éclairé lors de la surveillance du patient. Le radiologue doit savoir proposer les moyens adaptés selon les circonstances (clichés simples, système EOS, tomodensitométrie, IRM, analyse de la densité minérale osseuse), respecter les recommandations lorsqu’elles existent (protocole d’examens, calendriers de suivi), connaître les ouvrages de référence et savoir travailler en réseau.

Seront envisagés la présentation de la classification internationale, les circonstances cliniques du diagnostic, les protocoles d’exploration en imagerie et les bases de lecture radiologique.

2. Classification Internationale des MOC

La Classification internationale des MOC regroupe les affections congénitales ou héréditaires responsables d’une dysplasie squelettique (atteinte généralisée plus ou moins sévère), de troubles métaboliques osseux, de dysostose (atteinte focale de développement plus ou moins étendue, isolée ou non) ou de syndromes malformatifs ou réductionnels. Elle revêt une importance fondamentale dans la compréhension des corrélations génotype-phénotype.

Les 436 affections sont réparties en 42 groupes soit

- par identité de défaut d’un simple gène (FGRF3, COL2A1, par exemple)

- identité fonctionnelle d’un groupe de gènes en cause (troubles de la sulfatation, par exemple)

- phénotype particulier (luxations multiples, par exemple)

- localisation commune (dysplasies acroméliques, par exemple), soit par leur aspect radiologique commun (os graciles, par exemple).

Au sein d’un même groupe, peuvent cohabiter des affections d’une sévérité extrêmement variable : par exemple, dans le groupe des collagénopathies de type 2, forme létale de l’achondrogénèse de type 2 et syndrome de Stickler de type 1 avec myopie et douleurs articulaires. La classification de 2015 est la 9ème édition et répertorie plus de 360 gènes identifiés. Une prochaine mise à jour ne va pas modifier de façon sensible les affections et les groupes mais va enrichir la liste des gènes en cause.

Sont reproduits ci-après, à titre d’exemple, deux groupes de la Classification.

Extraits de la Classification internationale : groupe 2 des collagénopathies de type 2 et groupe 15 des dysplasies acroméliques

3. Circonstances cliniques du diagnostic de MOC

Une MOC peut être diagnostiquée de la période fœtale à l’âge adulte.

o In utero, le point d’appel échographique le plus fréquent est la micromélie.

La micromélie peut être :

- extrême et précoce dans la plupart des chondrodysplasies létales (achondrogénèses, nanisme thanatophore, forme sévère d’ostéogénèse imparfaite, forme sévère des ciliopathies à expression squelettique, atélostéogénèses, nanismes létaux platispondyliques, chondrodysplasies avec condensation squelettique,…

-moins marquée de l’ordre d’un décalage de 5SA par rapport au terme (achondroplasie, par exemple) ; dans ce cas-ci, le diagnostic différentiel se pose avec les anomalies chromosomiques et les retards de croissance intra-utérins de causes diverses. D’autres signes d’appel comme une incurvation des os longs, une discordance entre pole céphalique de grand volume et raccourcissement des os longs, un thorax étroit, des anomalies cranio-faciales, des anomalies du rachis et des ceintures, des calcifications inappropriées de la matrice cartilagineuse peuvent être rencontrés. La prise en charge de telles situations doit être assurée par un CPDPN et s’appuyer au mieux sur la filière "Maladies Rares".

o Durant la période néonatale, diagnostiquer une MOC est devenu une éventualité plus rare. Néanmoins, en cas d’absence de suivi prénatal ou en raison d’une forme atypique, des signes d’appel comme une dysmorphie, une petite taille, une détresse respiratoire peuvent s’observer.

o Durant l’enfance, ou plus tardivement, les signes cliniques d’appel sont divers :

- petite taille, harmonieuse ou avec disproportions (acromicrie, micromélie segmentaire, macroskélie)

- dysmorphie faciale

- incurvations des membres

- rachidiennes

- fractures

- douleurs osseuses ou articulaires.

Il peut s’agir d’une découverte radiologique en particulier dans les anomalies de transparence osseuse. Une MOC peut également être découverte par recherche dans la fratrie d’un patient atteint ou fortuitement devant une image radiologique sur un cliché réalisé pour une autre raison.

Plus rarement, c’est la présence d’autres anomalies, hématologiques, ORL, cardiaques, viscérales qui fait rechercher une association syndromique.

o Ce n’est parfois qu’à l’âge adulte que la question peut se poser devant des signes squelettiques ou extra-squelettiques.

Les MOC les plus fréquentes sont

- l’ostéogénèse imparfaite,

- l’achondroplasie et l’hypochondroplasie

- la dyschondrostéose

- la dysplasie fibreuse des os

- la maladie des exostoses multiples

Dans le cadre d’un bilan de petite taille, souvent demandé par les endocrinologues pédiatres, 1/3 montre 1 MOC. La répartition des anomalies par ordre de fréquence est la suivante :

- dyschondrostéose

- hypochondroplasie

- dysplasie polyépiphysaire

- dysplasie métaphysaire de type Schmid

- dysplasie spondyloépiphysaire tardive

- brachyolmie et brachydactylie isolée

o Dans de nombreuses situations, la maladie n’est pas reconnue ; nombre de patients de petite taille mal explorés, de scolioses sévères, d’ostéochondrites, d’arthrose précoce, de problèmes ORL récidivants sont de réelles MOC sans diagnostic et sans prise en charge adaptée.

4. Moyens d’exploration

Ils dépendent de la période à laquelle la suspicion de MOC se pose.

o In utero, l’échographie est le maitre–examen aussi bien de dépistage que de diagnostic. L’examen TDM du squelette fœtal, réalisé après 25 SA et selon un protocole rigoureux par une équipe spécialisée (cf. chapitre TDM du squelette fœtal) est un complément souvent indispensable.

o En cas de mort fœtale in utero ou d’interruption médicale de grossesse pour MOC, une exploration radiologique simple du fœtus en totalité, de face et de profil, avec éventuellement des clichés centrés sur une zone d’intérêt, est une phase-clé du diagnostic, partie intégrante de l’examen fœto-pathologique. Il n’y a pas de preuve que la tomodensitométrie puisse remplacer les clichés simples. En complément, cet examen paraît néanmoins utile dans certaines situations pour analyser des structures comme la base du crane, les vertèbres ou le bassin.

o Durant la période néonatale et chez le nourrisson, l’idéal est de réaliser un hémi-squelette appendiculaire de face, un thorax de face et un rachis en totalité de face et de profil. L’exploration du crâne est à discuter au cas par cas.

o Durant l’enfance et l’adolescence, les protocoles d’exploration initiale varient suivant les recommandations publiées. Le tableau suivant résume les données de la littérature jusqu’en 2015.

Une exploration radiologique initiale incomplète obère la possibilité d’un diagnostic dans plus de la moitié des cas. Les recommandations de 2015 du Skeletal Dysplasia Group for Teaching and Research sont présentées dans le tableau suivant.

Notre attitude est proche de cette recommandation :

Bilan radiographique de base

- Thorax Face

- Rachis lombaire + bassin Face

- Rachis (thoraco) lombaire Profil

- MS gauche Face (AP)

- Coude gauche Profil si âge > 8 ans ou suspicion luxation

- Main gauche Face (PA)

- Genou gauche Face dans tous les cas +Profil si âge > 3 ans

Rx complémentaires

- Crâne Face et Profil selon tableau clinique

- Si anomalies asymétriques, exploration bilatérale

- Si autres anomalies focales suspectées, clichés dédiés

Recommandations

- Qualité optimale : incidences, paramètres d’exposition

- Radioprotection (protège-gonade chez garçon sans masquer le bassin, bons clichés d’emblée) - Vecteur de l’image : CD, DICOM (proscrire la reprographie papier)

- Le patient ne doit quitter le service de radiologie qu’une fois l’exploration validée par un radiologue senior

o L’exploration du rachis appelle un développement particulier.

L’analyse statique du rachis, s’il existe une déformation clinique, est au mieux réalisée dès que l’orthostatisme immobile est possible par une exploration par système EOS ; et ce d’autant plus qu’un suivi est à envisager. L’exploration du rachis cervical est indiquée dans les situations de possible instabilité C1-C2 ou de rétrécissement du foramen ou du canal cervical (cf. infra).

Est-il utile de réaliser des clichés centrés dont la qualité n’est pas toujours optimale ou passer d’emblée à l’IRM ? L’IRM du rachis fait partie du bilan initial précoce recommandé de l’achondroplasie.

La réalisation d’acquisitions dynamiques même sous sédation est préconisée par certains auteurs.

L’IRM est également utile dans l’exploration de l’ensemble du canal rachidien.

Soulignons que l’anatomie précise des corps vertébraux (recherche de fusion, par exemple) est mieux analysée par TDM localisée, ciblée par une IRM préalable.

o Dans certaines situations, l’exploration radiologique de la fratrie et des ascendants peut être utile au diagnostic mais n’est pas recommandée en routine.

o L’étude de la minéralisation repose sur l’analyse approximative des clichés simples et de façon quantitative par la réalisation d’une ostéodensitométrie par absorptiométrie biphotonique ou par TDM quantitative en sachant que les normes avant l’âge de 5 ans sont imprécises.

5. Plan d’analyse de l’exploration radiologique d’une MOC

Le manque d’expérience rend l’approche radiologique des MOC parfois déroutante et souvent peu attractive. Il convient d’être simple et se préparer à l’utilisation des algorithmes d’intelligence artificielle.

Plusieurs façons d’aborder le problème ont été proposées et sont synergiques ; elles reposent, au risque d’être simplistes et incomplètes, sur l’analyse d’éléments séméiologiques élémentaires. Il s’agit de la méthode des « 3M » proposée par G. KALIFA, de la méthode « pas à pas » de R. LACHMAN et de la méthode « ABCD » de A. OFFIAH et C. HALL.

A. La méthode des « 3M »

- Morphologie et modelage

- Minéralisation

- Maturation

La plupart des MOC s’accompagnent d’une anomalie morphologique ou d’un trouble du modelage, parfois d’une anomalie de la minéralisation et/ou de la maturation osseuse. L’analyse morphologique s’attache à

reconnaitre un modelage anormal et en préciser son siège (diaphysaire, métaphysaire ou épiphysaire pour les os longs, ceintures, rachis et pole céphalique) et à identifier les variantes de la normale. Les anomalies de minéralisation ne sont de diagnostic facile que les cas extrêmes ; par exemple, une ostéocondensation peut être physiologique chez le nouveau-né ou être simulée par des paramètres d’exposition inadaptés. Certaines MOC s’accompagnent d’une avance de la maturation osseuse et souvent d’un retard (Cf. infra). L’application des méthodes habituelles comme l’atlas de Greulich et Pyle pour la main et le poignet, l’atlas de Pyle et Hoerr pour le genou, la méthode de Sauvegrain et Nahum pour le coude peut être gênée en cas d’altérations morphologiques ; il est bon d’avoir des repères simples (noyau fémoral proximal à 4 mois, patella à 3 ans chez la fille, 4 ans chez le garçon, etc).

2. La méthode « pas à pas »

- Etape 1 : Disproportion ?

- Etape 2 : Ossification métaphyso-épiphysaire

- Etape 3 : Différencier le normal du pathologique

Selon cette méthode, la première étape consiste, en complément de l’examen clinique, à déterminer s’il existe une disproportion entre les différents segments d’un membre. L’on parle ainsi d’atteinte rhizomélique si le raccourcissement touche le segment proximal, d’atteinte mésomélique pour le segment intermédiaire, d’atteinte acromélique pour le segment distal ; la combinaison d’un raccourcissement intermédiaire et distal consiste en une atteinte acro-mésomélique. Le raccourcissement clinique du tronc conduit à rechercher une platispondylie étagée.

La deuxième étape consiste à l’évaluation de l’ossification métaphyso-épiphysaire. La connaissance de la maturation épiphysaire pour l’âge est déterminante comme dans la méthode précédente ; si le noyau épiphysaire est petit et/ou irrégulier, l’hypothèse de dysplasie épiphysaire peut être retenue. Une métaphyse large, évasée et/ou irrégulière oriente vers une dysplasie métaphysaire. Un trouble de modelage touchant de façon préférentielle la diaphyse fait parler de dysplasie diaphysaire. La combinaison de ces anomalies et leur association à une atteinte vertébrale (platispondylie, autre anomalie de forme du corps vertébral) conduit à la terminologie de dysplasie spondylo-épiphysaire, de dysplasie spondylo-métaphysaire ou de dysplasie spondylo-épi-métaphysaire. Cette distinction un peu schématique est un bon élément d’orientation diagnostique (cf. schéma infra).

La troisième étape, peut-être la plus difficile dans les formes frustes, est de différencier les variantes de la normale d’une réelle situation pathologique.

3. La méthode des « ABCD »

A – Localisation Anatomique

B – « Bones »=> les 5 « S »

C – Complications

D – Dead (fœtus avec MOC létale)

- Le A correspond à la localisation anatomique préférentielle ou multiple. Comme vu précédemment, cette description anatomique est essentielle à l’orientation diagnostique. Le tableau suivant résume la terminologie selon la localisation de l’anomalie.

- Le B correspond à « Bones ». Sous la lettre « B » se décline un autre moyen mnémotechnique, la règle des

5 « S » pour l’analyse des pièces osseuses.

- Structure – Cet item fait référence à la structure de l’os et ses perturbations, comme par exemple, l’existence de lésions pseudotumorales (exostose, enchondrome) ou de zones ostéocondensantes plus ou moins organisées.

- Shape pour forme – Certaines altérations de forme peuvent être très évocatrices d’un diagnostic ou d’un groupe de diagnostics (épiphyses en cône, effilement proximal des métacarpiens, déformation proximale des fémurs, par exemple).

- Size pour taille – Ce terme sous –entend l’appréciation absolue ou relative de la taille des structures osseuses, ainsi une pièce squelettique pourra être décrite comme haute ou aplatie (vertèbre), courte ou longue, large ou gracile, par exemple.

- Sum pour numération – Sous ce terme sont regroupées les anomalies par excès ou par défaut des pièces osseuses, les fusions ou les absences.

- Small parts pour tissus mous – afin de ne pas oublier d’analyser les tissus mous : calcifications, absence ou excès de graisse. Par extension, cet item fait référence aux rapports articulaires (contractures, luxations).

- Le C correspond au terme de Complications. Il peut s’agir de situations variées comme, par exemple, une fracture dans l’ostéogénèse imparfaite, une compression nerveuse dans l’achondroplasie, une scoliose évolutive dans la dysplasie campomélique… Ce terme s’applique aussi aux complications des éventuels traitements.

- Le D pour « Dead » concerne les MOC létales in utéro.

3.1. Analyse selon le site anatomique

L’exploration radiologique des différentes régions selon le protocole initial recommandé doit rechercher les signes évocateurs d’une MOC. Sont proposés des points d’accroche et quelques étiologies sans aucune exhaustivité.

o Cliché du thorax de face

Des informations très utiles sont apportées par l’analyse des pièces squelettiques visibles sur le cliché du thorax de face.

o Cliché du bassin de face

L’os coxal est riche en zones métaphysaire- ou épiphysaire-équivalents et est très fréquemment altéré dans les MOC. L’extrémité proximale des fémurs et le sacrum sont également des zones d’intérêt.

o Clichés du rachis

L’analyse des clichés du rachis est déterminante qu’il y ait ou non des signes cliniques. L’exploration de base comporte au moins une vue de face sur le rachis thoracique et deux incidences orthogonales sur le rachis lombaire. Rappelons le questionnement sur l’exploration du rachis cervical et le passage d’emblée à l’IRM si suspicion clinique d’une atteinte potentielle.

L’appréciation même en l’absence de clichés statiques de l’existence ou non d’une anomalie de courbure est la première étape, suivie de la recherche de troubles de segmentation.

A l’étage lombaire, sur une incidence de face, la vertèbre normale est rectangulaire avec discrète incurvation du mur latéral, les pédicules affleurent les limites du corps vertébral, la distance inter-pédiculaireaugmente dans le sens cranio-caudal quel que soit l’âge. Sur une incidence de profil, le corps vertébral est globalement rectangulaire aussi, avec une discrète incurvation médiane du mur postérieur et des plateaux qui sont réguliers, sa hauteur est toujours supérieure au double de l’espace intervertébral ; à l’étage T12-L1-L2, surtout chez le jeune enfant, une encoche du coin supéro-antérieur est possible sans que ce soit pathologique. Tout écart à cette description fait poser la question de l’existence d’une dysplasie vertébrale.

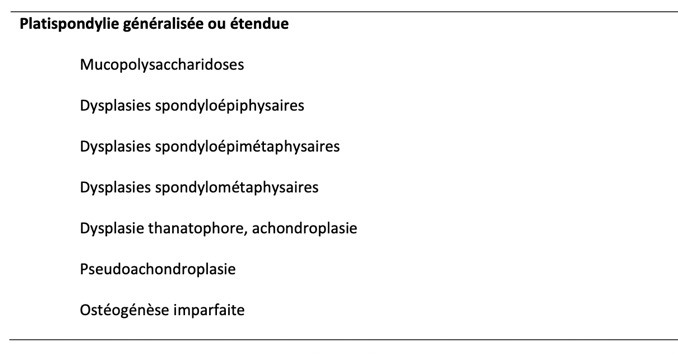

o Clichés du membre supérieur

La comparaison des clichés de face de l’humérus et de l’avant-bras permet de détecter un raccourcissement segmentaire (rapport bras/avant-bras 1,1-1,2). Le cliché de profil du coude renseigne au-delà de 9 ans sur la maturation et est indispensable au diagnostic d’une luxation de la tête radiale qui est un bon signe d’orientation de certaines MOC (cf. infra). La recherche d’une déformation de Madelung et d’un radius incurvé est un temps important dans le cadre du bilan radiologique de petite taille ; dans ce cas, la partie médiale de l’épiphyse radiale distale est très hypoplasique et l’angle carpien fermé. L’analyse de la main et du poignet de face est également un temps fondamental : évaluation de la maturation osseuse selon Greulich et Pyle (en sachant que la plupart des MOC s’accompagnent d’un retard), morphologie, numération et longueur des métacarpiens et des phalanges, recherche d’épiphyses en cône, d’une fusion carpienne, aspect de la minéralisation (front métaphysaire radial distal, corticale et spongieux des métacarpiens et des phalanges). L’aspect effilé de la base des métacarpiens se rencontre dans la plupart des maladies de surcharge.

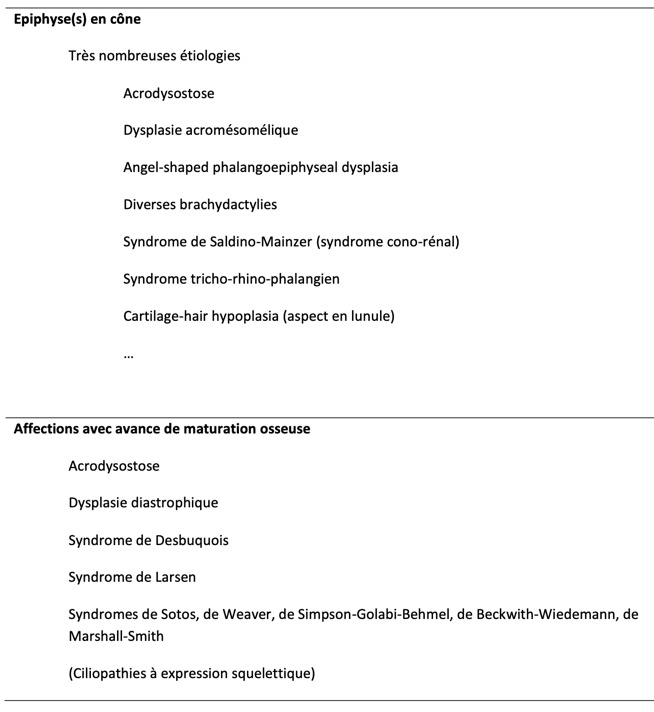

o Clichés du genou

Les clichés du genou (gauche) de face et de profil (après 3 ans) représentent le dernier point du bilan radiologique initial « de base ». Ils renseignent sur l’aspect des diaphyses du fémur et des os de la jambe (épaisseur de la corticale, modelage), leurs métaphyses et leurs épiphyses. La métaphyse du fémur et celle du tibia présentent une double incurvation régulière sur l’incidence de face et leur charge calcique est harmonieusement répartie. Les variantes de la normale sont fréquentes : becs métaphysaires, front d’ossification de la chondro-épiphyse fémorale parfois crénelé, par exemple. La maturation du genou peut être appréciée par la méthode de Pyle et Hoerr. La plupart des MOC altèrent à des degrés divers, la morphologie du genou (achondroplasie, dysplasies polyépiphysaires, dysplasies spondylo-épiphysaires, spondylo-métaphysaires et spondylo-épi-métaphysaires. Le cliché de profil renseigne sur la patella. La réalisation lors du bilan initial de clichés en totalité des membres inférieurs ne se justifie qu’en présence d’une anomalie évidente des axes.

4. Au terme de cette analyse

Quelle que soit la ou les méthodes choisies de lecture qui, rappelons-le, sont complémentaires, le radiologue doit proposer un diagnostic ou une gamme diagnostique, savoir déjouer les diagnostics différentiels (variantes de la normale, pathologie acquise) ou reconnaitre ses propres limites.

Il est important de se rappeler que les tableaux radiologiques sont évolutifs: certains signes peuvent disparaitre avec la croissance et la maturation, comme par exemple les calcifications dans les chondrodysplasies ponctuées, dans d'autres cas, avec le temps, les signes deviennent plus nets. Il faut savoir renouveler l'exploration radiologique quelques semestres après en cas de doute.

5. Conclusion

Nul ne peut avoir la prétention de connaître l'ensemble des MOC. En revanche, tous les radiologues et en particulier les radiopédiatres doivent connaitre les signes élémentaires et surtout les moyens permettant de les découvrir afin de ne pas "manquer" le cadre diagnostique.

Rappelons la nécessité d’obtenir des clichés de qualité optimale et d’explorer TOUTES les zones-clés. Il faut savoir travailler en réseau (par exemple Goupe MOC de la SFIPP) et se rapprocher des Centres de compétence et du Centre de référence de la filière Maladies Rares - MOC.

A ce prix, la prise en charge optimale des patients peut être assurée.